リストから探す(温泉)

-

民泊とお食事処 悠遊

室津漁港やヨットハーバー、室津海水浴場はもう目の前。釣り、海水浴などで訪れたお客様には、絶好のロケーションにある「民泊とお食事処 悠遊」。漁師でもあるオーナーが釣ってきた、新鮮・獲れたての絶品海鮮料理をいただけて、そのまま宿泊も出来る、というユニークなお店です。

空き家になっていたオーナーの家屋をリフォームして、2024年4月にオープン。

現在は、オーナーの奥様が、近所に住むご友人たちの協力を得て切り盛りをしています。

お料理は、ボリューム満点なのに「この値段でいいの?」とびっくりの安心価格。定食メニューは大人気で、特に刺身定食は、5~6種類のお刺身をたっぷり盛り付け、おなか一杯の大満足。冬には、もつ鍋などの鍋料理も看板メニューとして提供してくれます。

宴会メニューとして、オードブル、刺身盛り、海鮮丼など予約注文で提供しているので、ご家族で、そして仲間同士で楽しく盛り上がるにはうってつけ。取材時も、宴会予約のお客様のためのオードブルががっつりと準備されていました。また、お弁当やおでんなど、テイクアウトメニューも準備しており、地元のお客様のお腹も満たしてくれる、頼りになるお店です。

2階は、一日一組限定の民泊施設となっており、広々のお部屋は最大15名まで宿泊が可能です。山口県内からもちろん、北海道、関西などから、ファミリーで、仲間同士で、そして試合の遠征での宿泊先として、など幅広く利用されています。部屋が空いてるときには旅人がふらっと来て泊まっていく、なんてこともあるそうですが、ご希望の方は民泊予約サイトから予約をお願いします。

地域のまつりに出店し、たこ焼き、焼き鳥などを提供するなど、地域のみなさんとのふれあいも大切にしている「民泊とお食事処 悠遊」は、室津の街なみに溶け込み、地域の人たちも旅人たちも温かく迎え入れてくれる、憩いの場所になっています。

-

フードショップありみつ

小串地域の中心部にある「フードショップありみつ」は、現オーナーの有光さんのお父様が開業し、2006年から現在の店舗で営業。有光さん、奥さん、ご両親の家族4人でお店を切り盛りされています。

魚、肉、野菜、フルーツなどの生鮮品から、店内の厨房で作る煮物や焼き物などの総菜、花卉、そしてティッシュペーパーや洗剤などの日用品まで取り揃え、地域の人たちの生活を支えてくれています。お惣菜は、定番品のみならず、クリスマスチキンやお節料理、恵方巻など季節折々のものも提供。

オーナーの有光さん曰く「お客様からいただいたリクエストを元に商品開発を行ったり、お困りごとをお聞きしたり、日頃からお客様とのコミュニケーションを大切にしています。」

-

ミュージックサポート三日月

川棚温泉駅から小串方面に向った国道191号沿いに、管楽器専門のメンテナンスショップ「ミュージックサポート三日月」はあります。

店内には、日本全国から送られてきた多くの管楽器たちが。それらは、お店の代表・東本さんによる修理を待つ楽器たちです。大小様々な部品で構成される管楽器の修理・メンテナンスは、とても細かな作業を必要とします。東本さんは、依頼主の思いをしっかりと受け止め、繊細かつ丁寧な仕事で、故障した管楽器たちを生き返らせていきます。

小串の出身で、自身も高校まで吹奏楽部に所属していた東本さんは、こう語ります。「中学生のころ、なかなか上達しないことを理由に、演奏を諦めて部を去った友達がいました。でも、のちになって、うまく演奏できなかった原因が楽器の故障にあったことが分かったのです。同じような理由で演奏を諦める人がいなくなるように、修理の道に進むことを決心しました」。

岡⼭県の修理⼯房に弟⼦⼊りし、3年間の実地経験を経て、地元豊浦でお店をオープン。早速、⺟校の吹奏楽部から依頼を受けるようになりました。その後、古い楽器でも安易に買い替えを勧めたりせず、依頼主の要望を汲み取る姿勢や、短納期・低価格にもかかわらず丁寧に仕上げる仕事ぶりが徐々に評価され、口コミでその存在が知られるようになり、今では、北海道から沖縄まで日本全国から依頼が舞い込んでいるのだそうです。

修理に加え、部品やメンテナンス品、楽器本体の販売も行っているほか、「高価な楽器を購⼊する人が後悔することのないように」という心遣いから、楽器のレンタルも行っています。

「三日月は、満月に向かって日々大きく成⻑していくから」というのが店名の由来。その由来どおり、向上心を持ってファンを増やしていく東本さん。依頼主に寄り添う姿勢にも、頼もしさと清々しさを感じました。

かつて「サックスをやってみたい!」と思い立ったものの、何もせずに挫折した筆者は、「当時東本さんのような人が身近にいれば、今頃はステージ上で演奏していたかもなぁ」などと妄想してしまうのでした。

-

豊浦ぐるぐるキッチン

ここ、「豊浦ぐるぐるキッチン」は、色々な顔を持つスペースです。

下関市地域おこし協力隊として豊浦に移住してきた木滑さんが運営責任者として、2024年7月にオープンしました。

ある時は、これから飲食店を始めたい方やキッチンカーのオーナーが、常設の店舗を出店する前のお試し出店を目的に期間限定で使える“シェアキッチン”。

またある時は、マルシェなどでお菓子を出品したい人が商品作りのために活用する“レンタルキッチン”。

そしてまたある時は、イベント会場として活用できる“レンタルスペース”。

古⺠家をリノベーションした広い室内の中央には、“シェアキッチン”の名にふさわしい最新の設備を整えた、清潔な調理場があります。

飲食店を始めたいという方には、「まずここでお試し出店してから、正式に常設店舗を出店する」という段階を踏むことで、リスクを抑えられるというメリットがあります。

また、お菓子製造業許可を得ているため、「ここで作ったお菓子をマルシェやイベントで販売する」という活用方法もあります。

また、広い室内は、ワークショップや料理教室の開催にも適しており、地域の方々の交流の場としても活用できます。

予約状況のご確認や活用方法のご相談など、どうぞお気軽にお問い合わせください。

-

Atsumo-go with ワンコ

国道191号を下関市街地から豊浦方面に向かい、JR梅ヶ峠駅を過ぎて1㎞ほど⾏くと、右側にわんちゃんをかたどった桃色の看板が。

その看板どおりに右折し、細いアスファルトの道を⾏くと、左側にちょっと気になる外壁のおうちが見えてきます。

そこが、今回ご紹介する「Atsumo-go with ワンコ」です。

ここは、大分出身の料理人であるご夫婦が「ペットと一緒に本格的な料理が食べられるお店を」と、2024年5月にオープンしたお食事処。

お料理は、だご汁、とり天、やせうまなどの大分の名物料理から、ハンバーグやフレンチトースト、モーニングメニューなど、バラエティに富んだラインナップです。

予約をすれば、ご膳料理も提供してくれます。

店名のとおり、店内でわんちゃんと一緒に美味しいお料理をいただけて、庭には主人自身が土地を切り開いて作ったドッグランが2か所。

それを聞きつけて、近隣からの常連さんはもちろん、福岡や熊本からもお客様がやって来るそうです。

お二人は、2022年に大分から移住。

「豊浦の静かな環境をとても気に入っています。周りの人たちも、暖かい人たちばかり」と、豊浦ライフを満喫されています。

「今後はカフェメニューも充実させていきたいし、ドッグランも拡張していく予定。わんちゃんを連れて気軽に立ち寄ってほしい」とおっしゃるお二人。

その名のとおり「with わんこ」で立ち寄れる貴重なお店が豊浦にありました。

-

海辺のスパイスヴィラ Coyamaris

室津海水浴場と室津ヨットハーバーを目の前に望む、絶好のロケーション。

「訪れるお客様のココロとカラダを、この地の自然や食材の持つ『いのちのちから』を通じて、本来の豊かな姿に戻れるようにお手伝いをする。」

オーナーの木村さんは、そんな思いで、このお店をオープンしました。

木村さんは、横浜出身の漢方薬剤師。

お父様の実家が室津にあり、かつて「下関市海浜環境活用総合管理センター(ヴィラむろつ)」だったこの建物の、再開発事業に企画を提案し、採用されました。

子どものころから里帰りで親しんできた室津を何とかしたいという強い思いが通じたのでしょう。

そんな木村さんの思いと、癒やしを与えてくれる絶好のロケーション、そして漢方薬剤師である木村さんが作るオリジナリティに富んだスパイス料理が評判を呼び、近隣県はもとより、九州、関⻄、関東からのお客様も多くお見えになるとか。

最近は、睡眠をテーマにした宿泊プランを企画。

枕、ベッド、入浴剤、カウンセリング、そして料理と、良質な睡眠を体験してもらうという内容なのだそう。

今後は、貧血やむくみ、冷え性など、いわゆる「未病」対策のための宿泊プランも検討中とのことです。

どんな企画であれ、ここでの「宿泊体験」と「非日常的な空間と時間」を楽しんでもらうというのが木村さんの基本姿勢。

「室津を楽しくしたい」。

そう語ってくれた木村さんの熱い想いが詰まった、最高に素敵なお宿です。

-

-

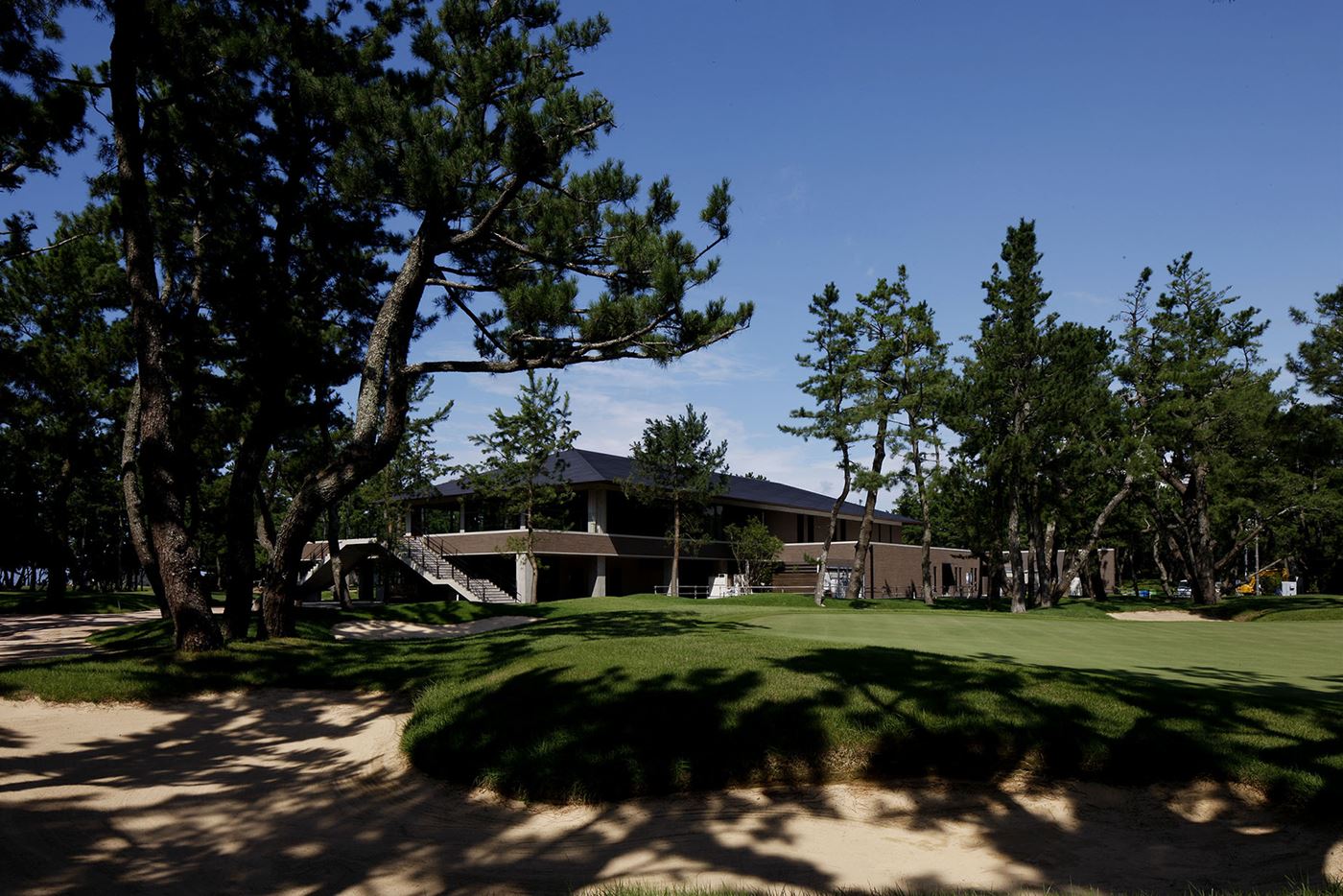

下関ゴルフ俱楽部

昭和31年(1956年)8月に開場した「下関ゴルフ倶楽部」は、日本を代表する名匠・上田治氏が設計を手掛けた巧みなレイアウト、自然の松林を生かした美しい景観、二度にわたる日本オープンが開催されたことなどで知られる、日本屈指の名門コースです。

自然の松林を巧みに生かした18ホール、7002ヤード、Par72のコースは、古くから「月の松原」と呼ばれてきた景勝地・八ヶ浜に面し、プレーヤーは、鮮やかな紺青の海から吹く潮風に包まれながら、絨毯のように張りめぐらされた心地よい芝生の上でプレーを堪能できます。

名門たるその歴史と格式を感じさせるクラブハウスは、ロッカーも浴室も広々。

レストランには、川棚名物「瓦そば」をはじめとする豊富なメニューが取り揃えられ、コンペ会食にあたってもご予算に応じたバラエティあふれるプランが用意されています。

そこは、訪れるプレイヤーの挑戦意欲を高ぶらせ、プレー後にはゆったりと一日を振り返ることのできるゴルフ場。

大自然に包まれたここ豊浦で、集い、語らい、絆を深めていただけますと大変光栄です。

なお、ご入場とプレーにあたっては、ドレスコードが定められていますので、ホームページでご確認ください。

-

-

-

観光みかん園 久山園

なんと東京ドームとほぼ同じくらいの広大な敷地に、約2,000本のみかんの木が植えられています。

品種は、極早生(10月中旬~11月上旬)、興津早生(11月上旬~11月末くらい)の2種類。

開園期間は2か月弱と短いですが、その間、もぎたて・採れたてのみかんを求めて、近隣からはもちろん、九州からも多くのお客様がお見えになるそうです。

それもそのはず、大人400円の入園料で、園内では、なんとみかんが食べ放題。

お客様の中には、10個以上食べる猛者もいらっしゃったとか……。

(お土産分は、別途お買い求めくださいね。)

1970年(昭和45年)に、周防大島の実家がみかん農家を営んでいた現オーナーのご主人(故人)が、豊浦に移住して開業。

この地域で発生した山火事からの復興を果たそうと、補助金を活用し、苗木を1本1本大切に育てあげてきました。

最盛期には、約3,000本のみかん木がなっていたそうです。

お迎えする10数名のスタッフさんも、とにかく明るく元気で、みかん狩りのひと時を大いに楽しませてくれるでしょう。

-

seasidevilla HILIFE

2020年にオープンし、宿泊、キャンプ、アクティビティ、バーベキュー、そして絶景の夕焼けと、様々な楽しみ方を満喫できる、海岸沿いのホテルです。

ご宿泊のお部屋は、洋室8、和室2、室内グランピング1(山口県内唯一)の、計11部屋を用意。

室内グランピング以外は全室オーシャンビューで、眩しいほどの海の碧(あお)と燃えるような夕日の朱(あか)をお部屋から眺めることができます。

敷地内の庭にテントを張って、キャンプ場として利用できたり、RVパークとして利用できたりするスペースもあり、宿泊施設としての利用方法は多種多彩。

水上バイクやスキューバダイビング、フィッシングなど様々なアクティビティも実施。

クルージングでは、角島大橋付近まで周る「角島コース」が大人気。

あの絶景を海から眺めるという、とても新鮮な体験が可能です。

料理は、バーベキューはもちろん、下関特産のふくを中心とした海鮮料理やがんがん焼も。

冬限定で牡蠣小屋の営業も行っています。

ランチやデイキャンプなど日帰りプランも充実。月1回程度のイベントも企画しており、これまで、音楽イベントやマルシェを開催。

「これからも、ビーチクリーンなどを含め、様々なイベントを企画していきたい。たくさんのお客様に利用してほしい」と、マネージャーの伴野さんが、今後の抱負を語ってくれました。

眼前のビーチに隣接したプールがあり、ハートのオブジェなどのフォトスポットもあり、そして何より、響灘を望む絶景があり。

ぜひ立ち寄っていただきたいスポットです。

-

大河内温泉 いのゆ

大自然に抱かれた四季折々の風景の中で、美肌効果抜群のお風呂を満喫できるのが、ここ「大河内温泉 いのゆ」です。

全国でも有数の「pH値=9.5」を誇るアルカリ性の泉質が特徴で、美肌効果は折り紙付き。

お肌にとろみを感じる柔らかいお湯で、湯上がり後は、しっとり・すべすべ肌になります。

保温効果も素晴らしく、かなりの間ポカポカ感が続きます。

湯船だけでなく、かけ湯、シャワーも全て温泉で、湯温調整のための水も源泉を冷まして使用しているという、正真正銘・源泉100%かけ流しの温泉なのです。

そのため当然ファンも多く、筆者がお邪魔した平日の午前中でも途切れない来客に、その人気ぶりを感じました。

予約限定でお食事もできます。

自家製米や地元で取れた季節の食材を使ったお料理を、ぜひ召し上がってみてください。

-

安養寺 / 厚母大仏(木造阿弥陀如来坐像)

国道191号を川棚温泉から下関市街地方面へ向かい、「厚母大仏」の案内標識に従って左折すると、その先にある住宅地の一角に「安養寺」はあります。

枝ぶりの素晴らしい松が優しく迎えてくれるこのお寺は、桓武天皇の時代(781~806年)に建立されたと伝えられています。

本堂奥の大仏殿には、国指定重要文化財である「厚母大仏(木造阿弥陀如来坐像)」が、凛とした空気の中に安置されています。

「安養寺の黒仏」とも呼ばれる「厚母大仏」は、かつて長門国分寺の奥の院にあったとされ、その胎内には「田村将軍祷念佛」との銘文とあり、坂上田村麻呂(758~811年)の祈念によって建立されたと伝えられています。

実に1200年以上の歴史を持つ、像高296.1cmの堂々とした姿は、その美しさで参拝者を魅了します。

事実、仏前に座り、数十分間じっと見つめている方もいらっしゃるそうです。

この大仏殿は、平成17年に建築された比較的新しい建物です。

その設計者は、著名な建築家で「下関市川棚温泉交流センター(川棚の杜)」や新国立競技場「杜のスタジアム」の設計者でもある隈研吾氏。

豊浦に深い所縁のある隈研吾氏が、竹や杉、地元の土など自然の素材を活用し、「厚母大仏」の尊顔に朝陽が当たるよう、計算し尽くして設計したものです。

取材してみて、「もう一度訪れたい」、そう思いました。

もう一度訪れたら、また同じように思うのかもしれません。

-

鳴き砂ビーチうしろはま

国道191号より一つ西側を通る、小串の中道を角島方面へ。

その先に見えてくるのが、青い空・白い砂浜の「鳴き砂ビーチうしろはま」です。

浜辺を歩いたときに「キュッ、キュッ」と聞こえる“鳴き砂”は、砂が綺麗だからこそといわれます。

皆で一緒ににぎわえて、お一人様でもくつろげて、キャンプをしたり、バーベキューをしたり、海で遊んで、お風呂にも入れて。

ここは、いろんな遊びであふれています。

漂着木で沸かした五右衛門風呂は、気軽に入れる「鳴き砂の湯」と、湯治を目的にした「潮湯治」の2種類。

オーナーによると、沸かした海水に浸かる「潮湯治」は、江戸時代以前に行われていた未病対策なのだそう。

海水浴シーズンならではのアクティビティとして、インストラクターが運転する水上バイクとバナナボートもお楽しみいただけます。

大人も子どもも楽しみながら癒やしを得られるこのビーチ。

全国的にも貴重なスポットです。

-

-

くすの森キャンプ場 / ライダーズハウス くすの森

種苗の育成・販売会社を経営するオーナーは、筋金入りのオートバイ愛好家。

「バイク仲間との交流の場所、集まれて一緒に楽しめる場所を作りたい」という思いと、「中山間地活性化の光になりたい」という志を持って設立しました。

入口では、オートバイ神社がお出迎え。

ご神体がピストン、賽銭箱はハート型で、インスタ映えすること間違いありません。

面積2haと広大な敷地に、宿泊8部屋、ヒノキの香る談話室のあるライダーズハウス、24組のキャンプサイトとソロサイト、そしてなんと、初心者でも安心して利用できるキャンピングトレーラーを完備しています。

野菜も販売しているほか、地元の畜産業者から仕入れたお肉の自動販売機もありますので、手ぶらで気軽にキャンプを楽しめます。

初夏に舞い飛ぶホタルも見どころ。

敷地内のビニールハウスを活用した農業体験も企画中です。

「バイク好きが集まり、周囲に街灯がなく、美しい満天の星を眺められ、海を渡る蝶『アサギマダラ』が好む花『フジバカマ』が自生するキャンプ場として、多くの方々に利用していただきたい」というのが、オーナーの願いです。

目指す姿は、「バイク仲間の集う場所」、「星降るキャンプ場」、「蝶がやってくるキャンプ場」の3つ。

行ってみるしかないです、ここは。

-

川棚山荘

川棚温泉街を抜け、県道40号線から脇道に入り、畑の間を抜けると見えてくる「川棚山荘」の文字。

そこは、1棟丸ごと貸し切ることのできる、森に囲まれたコテージです。

大きなリビングとキッチンに加え、和室と洋室が2部屋ずつの広々とした寝室。

リビングの中央には暖炉があり、寒い時期には、心も体も温めてくれます。

以前、有機農業の会社に勤めていた施設管理責任者の野村さんは、「農業を通じて、人と人がふれあう環境を作りたい」と語ります。

現在は、休眠施設や空き家の再生に向けた取組やソーラーシェアリングを行うオーナー企業で経営陣の一人として奮闘中。

楽しみながら山荘のメンテナンスとお客様の対応を行っています。

山合いにありますが、携帯回線は通じますので、ワーケーションでのご利用もおススメです。

山の動物たちも遊びに来るという、緑豊かな抜群の環境。

日々の喧噪を忘れ、自然に身を委ねてみてはいかがでしょう。

-

竹園旅館

現在のご主人は、祖母様・お母様から引き継いだ3代目。

川棚温泉で生まれ育ち、サラリーマン生活を経て、この旅館を引き継ぎました。

7部屋ある客室は、全て和室。

書院造りの室内は、日常の喧騒を忘れてほっと一息つくのに最適です。

料理と接客にはこだわりがあり、ふくをはじめとした海鮮料理と、佐賀牛を使った肉料理でおもてなし。

仲居さんの、明るく気の利いた接客も心に響きます。

お一人様のビジネス客も多く、ふく料理と弱アルカリ性の柔らかい温泉を楽しみに、毎年東京から訪れるリピート客もいらっしゃるとか。

「アットホームなくつろぎの宿」。

そんなフレーズがしっくりくる旅館です。

-

玉椿旅館

1923年(大正12年)、現在の女将の曽祖父で元関取の玉椿関が創業した、川棚温泉でも屈指の老舗旅館です。

もともとは、巡業で訪れる力士たちをもてなす目的で建てられたといいます。

サロンに飾られる数々の写真には、その名残が。

そしてなんと、この旅館、国の有形文化財として登録されている歴史的建物なんです。

現在、宿泊の客室として稼働している部屋は4部屋。

その全てに、往年の横綱の四股名(しこな)が付けられています。

「栃木山」、「鳳」、「安藝ノ海」、「武藏山」と、相撲のオールドファンにとっては垂涎(すいぜん)もの。

実際に、今でも関取や行司の方が訪ねてくるほか、国内では関東圏や九州圏、国外からは日本固有の伝統・文化に触れたいというお客様がよく利用されるそうです。

料理は家族で丁寧に、そして自家製にこだわってお客様に提供し続けています。

「コツコツと、丁寧に続けてきたことをお客様に評価されることが一番嬉しい」と、この仕事のやり甲斐を女将が話してくれました。

ご旅行のお客様だけでなく、近隣のお客様にもご利用いただける機会として、大相撲の場所中に限り、ランチや立ち寄り湯の利用ができる「やどびらき」や、“ランチ+お部屋+貸切り温泉”をデイユースで利用できる「ステイランチ」などのサービスもあります。

歴史と伝統を重んじながらも新しい挑戦を続ける、川棚温泉を代表する老舗。

ぜひ泊まってみたい旅館です。

-

小天狗さんろじ

旅館のコンセプトは、「大人の隠れ家」。

さんろじは「山路地」が語源で、その名のとおり、入口からフロント、フロントからお部屋へ向かう小径(こみち)で、まさに山路地を彷彿とさせる草木に包まれます。

国内はもちろん、特にシニア層のお客様に人気ですが、その秘密は、客室をはじめとする施設そのものの雰囲気と料理にあります。

客室は、離れの8部屋のみを揃え、その全てに部屋付きの露天風呂があるという、なんとも贅沢な空間。

メゾネットタイプと平屋タイプが4部屋ずつあり、どの部屋も広々としていて、ゆったりとくつろげます。

ご宿泊のお客様は、隣接する小天狗旅館の大浴場を無料でご利用いただけます。

料理は、地元のふくなど海鮮をメインに、「量を抑えてより質の高い料理を」といったお客様のご要望に合わせたプランも用意しています。

また、ご宿泊のお客様のみ利用可能な「Bar 一葉」もあり、夕食後の一息つきたいときに立ち寄ってみてはいかがでしょう。

川棚温泉には、特別な人との大切な時間を過ごせる宿があります。

-

天然温泉旅館 小天狗

昭和4年(1929年)創業。

自家泉源「小天狗泉」から供給される、源泉かけ流しの温泉が自慢のお宿です。

温泉・源泉マニアも納得の温度と泉質。

ラジウムの含有量が西日本随一といわれ、保温効果や切り傷、冷え性の改善に効果があるといわれています。

内湯と露天風呂が2つずつあり、男風呂・女風呂は日替わりなので、ご宿泊のお客様はどちらの湯船も楽しめます。

また、日帰り入浴も可能。

どちらのお客様も、上質なお湯を心行くまで堪能できます。

昭和の雰囲気を残したお風呂は、それもそのはず、昭和の時代から使っていたタイルをリニューアル時に再利用したもの。

タイムスリップしたような懐かしさと心地よさで、心と体が満たされます。

お料理では、下関ならではのふく料理に舌鼓。

お客様からは、「十分に堪能できる質と量」と言ってもらえるそうです。

もう一つ、川棚温泉名物「瓦そば」もお楽しみの一つ。

宿泊プランから選べるそうです。

事前にご確認の上、お越しください。

-

-

川棚乗馬クラブ

平成23年の山口国体で馬術競技の会場にもなった乗馬クラブ。

現在は、サラブレット3頭、ポニー1頭を含む7頭がいます。

「レッスンがわかりやすい」と東京や海外からも訪れる方がいるほどで、全国乗馬倶楽部振興協会からは「優良乗馬施設」に認定されています。

お子様からご年配の方まで乗馬を気軽に楽しめる引き馬のコースや、自分で馬を動かしてみたい方向けのコース、年に4回のレッスンを受けられる乗馬教室など、初心者やビジターの方でも気軽に乗馬を楽しめます。

今後は、役目を終えた高齢の馬たちの養老施設としての利用も受け入れる予定。

インストラクターの荒木さんは、「多くのお客様に来ていただいて、馬とのふれあいで癒やされてほしい」と語ります。

馬たちの純真無垢な綺麗な瞳、ぜひ近くで見てほしいです。

-

響灘・厚島展望公園

響灘の青と山々の緑が織りなすコントラストが、なんとも美しい絶景スポットです。

1952年(昭和27年)に来日した世界的フランス人ピアニスト、アルフレッド・コルトーが、帰国後周囲に語ったという「カワタナの夢の島」。

再び来日することのできなかった彼が愛し続けた「厚島」(愛称:孤留島、こるとう)も、ここから一望することができます。

広い駐車場とセルフ撮影用のカメラスタンドがあり、“インスタ映え”する写真や動画を撮影するには、一押しの場所です。

コルトーの銘版と、春に満開の花を咲かせる桜がお出迎えします。

四阿(あずまや)とベンチもあるので、ドライブの途中で立ち寄って、旅の疲れを癒やすのもおススメです。

お問合せは、下関市役所豊浦総合支所地域政策課(083-772-4001)まで。

-

夢ヶ丘公園 / 礒部國四郎建立記念碑「獨断腸」

国道191号沿いにある下関市立小串小学校前の交差点を東側(山側)に曲がり、1kmほど進むと、その山中に石碑や石仏、遊具などのある「夢ヶ丘公園」が見えてきます。

そこは、明治・大正の時代、小串地区の発展に力を尽くした礒部國四郎(1867~1935年)の記念碑がある公園です。

礒部國四郎は、「王政復古の大号令」が発せられた慶応3年(1867年)、小串の地に生まれました。

31歳で小串村長に就任して以降、山口県議会議員などを歴任し、明治30年代には、小串・川棚・楢崎・小月地区を結ぶ達道(現在の県道35号線)の改修事業に尽力。

しかし、この事業に関連して公職を追われた彼は、その運命を憂う断腸の思いから、公園の一角に記念碑「獨断腸」を建立しました。

その後、再び公職に就き、山口県議会議長や小串町長も歴任した彼の功績を称えるため、昭和45年、地元の有志が彼の胸像を建立。

そのほか、田中義一・大岡幾造記念碑、大内義隆公残党古戦場碑、森鴎外の句碑、多くの地蔵尊が、今も小串の地を静かに見守っています。

あちこちに急な坂がありますので、お足下に十分ご注意ください。

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211)まで。

-

川棚のクスの森(国指定天然記念物)

推定樹齢1,000年を超す「川棚のクスの森」は、大正11年(1922年)に国の天然記念物に指定され、平成2年(1990年)には「新日本名木百選」にも選ばれた、豊浦を代表する巨木です。

森という愛称ですが、実際は1本のクスノキで、枝分れを繰り返しながら大きく育った雄大な姿がまるで森のように見えることから、その名が付けられました。

ここには、天文20年(1551年)、家臣に城を追われ、川棚ヶ原で最後の一戦を交えた大内義隆(1507~1551年)の愛馬であった「雲雀毛(ひばりげ)の名馬」が葬られてており、地元では「霊馬の森」、「霊馬神」と呼ばれ、毎年3月28日には慰霊祭が行われています。

また、漂泊の俳人、種田山頭火(1882~1940年)もその雄大さに感動して3つの句を残し、そのうちの一つ「大楠の 枝から枝へ 青あらし」と刻まれた句碑が建てられています。

全盛期には、高さ27m、幹周り11.2mと山口県一の大きさを誇り、東西58m、南北53mに広がる枝張りの美しさは、西日本一ともいわれていたこの巨木ですが、平成29年(2017年)7月、急激に枯葉が目立つようになりました。

その後、全ての葉が落ちる枯損にまで至りましたが、下関市教育委員会が中心となって、文化庁、山口県、地元住民が連携し、幾度となく樹勢回復のための対策が進められ、現在では、復活に向けた「胴吹き」が始まっています。

生命の神秘と力強さを感じずにはいられないこのパワースポットで、森の復活を祈ってみませんか?

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211)まで。

-

三恵寺(さんねじ)

川棚温泉街入口の交差点から、県道261号線を東北東に車で1.3kmほど進むと、左手の大きな池を過ぎた右急カーブ付近に、左へ折れ曲がる細い道があります。

その先にある細い坂道を車で上り、参拝者用の駐車場から徒歩で70m。

すると、凛とした静寂の中に、「三恵寺」の本堂と大きな庫裡(くり)が見えてきます。

806年(大同元年)に創建されたお寺ですので、その歴史は、なんと1200年以上。

本堂の柱には、「飛来山三恵寺」と「川棚温泉開基」の文字が刻まれています。

実は、このお寺、川棚温泉の発祥と深い関係があるのです。

応永年間(1394~1428年)のあるとき、このお寺を中興させた高名な僧侶であった怡雲(いうん)和尚は、日照りと疫病に苦しむ人々を助けたい一心で祈りを続けていました。

するとある晩、その枕元に薬師如来が現れ、この土地を守っていた青龍の伝説と人々の病気を治した不思議な温泉の物語を告げたというのです。

「怡雲和尚が、怪我をした動物が浸かっていた川棚の沼を触ってみると、水が温かった。病に苦しむ人々を癒やすため、この温泉を発掘することを決意し、村民の協力のを得て川棚温泉を開基したと伝えられています」。

ご住職がそう語ってくれました。

ほかにも見どころが多いお寺なのです。

ご本尊の「千手観音」(山口県指定重要文化財)は、70年に一度しか開帳されない秘仏。

予定どおりだと、次は、2077年ということになります。

本堂の左手には、参拝者を見守るように立つ「ぼけ封じ観音」が。

「世の中にある“心のぼけ”による苦しみや不安、特に、お年寄りの不安や寂しさをお救いくださる」とのことでした。

さらに、歴史好きにはたまらないスポットも。

幕末に活躍した公家の尊王攘夷論者・中山忠光の潜伏していた部屋が、庫裏(くり)の屋根裏にあるのだそう。

「山奥のお寺だが、気軽に立ち寄って、ゆったりと過ごしてほしい」とは、ご住職のお言葉。

実際に、本堂の天井には、信者さんたちが描いた絵(中には、アニメキャラやハリウッド女優の絵も。)が並んでいます。

とても気さくで優しさが滲み出ているご住職は、光市のお寺のご住職も兼ねていますので、「見学を希望する場合は、事前に連絡してほしい」とのことです。

-

舟郡ダム(青龍湖)

2001年(平成13年)に完成した「舟郡ダム」は、その堤体(ていたい)の上と下に誰もが憩える公園を備えており、川棚温泉の起源を今に伝える「青龍伝説」にちなんだ「青龍湖」との愛称で親しまれています。

湖面と木々の間を巡る道は約1.6kmあり、ウォーキングやジョギングのコースとしても最適です。

堤体の上からは、三方を山に囲まれた川棚平野とその向こうの響灘、そこに浮かぶ厚島(愛称:孤留島、こるとう)を一望できる絶景スポットとして、思い思いの過ごし方ができます。

川棚温泉街から徒歩で向かうこともできますし、車で堤体の上に上がることもできる、おススメの目的地です。

また、堤体を上れる細い階段もありますので、体力に自信のある方は、堤体の下にある公園からチャレンジすることもできます。

ただし、この階段には手すりがないので、転倒や落下には十分ご注意ください。

漂白の俳人、種田山頭火や、世界的なフランス人ピアニスト、アルフレッド・コルトーも絶賛したこの景色を、ぜひ一度、眺めてみてはいかがでしょう。

お問合せは、下関市役所豊浦総合支所建設農林水産課(083-772-4031)まで。

-

杜の庭園 リフレッシュパーク豊浦

四季折々の花々、優しい風に揺れる木々、ゆったりとくつろげる芝生、そして、全てを照らす心地よい陽の光。

自然に包まれた「リフレッシュパーク豊浦」は、日常から解放された憩いと遊びの中で、その名のとおり心と体をリフレッシュさせてくれる下関市の都市公園です。

広大な敷地には、花壇や森だけでなく、お子様向けの遊具や、小さな生き物とふれあえる場所などがあり、小さなお子様からご高齢の方まで、ゆったりとしたピクニックの時間を過ごすことができます。

広大なイベント広場では、春の「菜の花まつり」や秋の「豊浦コスモスまつり」など、年間を通して様々なイベントが開催されており、何度訪れても飽きることのない豊浦のオアシスです。

ペットや自転車などの持込みは禁止されていますので、ご注意ください。

-

秋田山荘跡遊歩道

「秋田商会」創業者の秋田寅之介(1874~1953年)が晩年を過ごした「秋田山荘」。

その跡地が、川棚温泉街の付近に残っています。

1905年(明治38年)に設立された「秋田商会」は、木材や食料の運搬などを手掛けた総合商社。

下関市南部町の旧秋田商会ビルが日本遺産の構成文化財となっていることをご存知の方も多いかもしれません。

「秋田山荘」は、1947年(昭和22年)に完成した別荘で、もともとは社員のための保養施設だったとか。

雑木林の中を巡る心地よい遊歩道は、今も当時の名残を留め、静かに水をたたえる池には秋田寅之介が育てた水連が浮かんでいます。

安全のため、見学にはガイドの同行が必要です。

見学・案内をご希望の方は、川棚温泉観光ボランティアガイドの会(083-774-3855)までお申し込みください。

-

八ヶ尻池遊歩道(やつがじりいけゆうほどう)

ここにたどり着くには、2つのルートがあります。

一つは、川棚温泉街の奥にある「妙青寺」の右側にある脇道から上る車道ルート。

もう一つは、「下関市川棚温泉交流センター(川棚の杜)」の横にある急な石段を上って「松尾神社(まつのおじんじゃ)」の左側へ抜ける徒歩ルートです。

車道ルートであれば、森に囲まれた小さな駐車場の付近にある「八ヶ尻池遊歩道」の看板から、未舗装の畦道(あぜみち)を100mほど下る(足下注意)とたどり着けます。

また、徒歩ルートの場合は、舗装された細い道路に出たあと、道なりに下っていけば到着です。

川棚温泉の起源を今に伝える「青龍伝説」は、次の一文で始まります。

「遠い昔、とようらの奥深い森に囲まれた泉に、一匹の青龍がすんでいました」と。

今となっては、それがどこなのか知る術もありませんが、森と泉に囲まれたこの遊歩道を歩いていると、「こんな場所だったのかも」といった気持ちになってきます。

この遊歩道は、「青龍」を祀る「松尾神社」だけでなく、「舟郡ダム(青龍湖)」や「国清山自然公園」へもつながっていて、静かな森の中を散策するには最適な距離です。

なお、遊歩道までの道は、ある程度勾配があり、落ち葉や枝が落ちていますので、滑ったりつまずいたりしないよう、十分ご注意ください。

お問合せは、川棚温泉観光協会(083-772-0296)まで。

-

松尾神社(まつのおじんじゃ)

「下関市川棚温泉交流センター(川棚の杜)」の横にある急な石段を上ると、アニメの世界に迷い込んだような森に包まれます。

その奥にある鳥居の先には、「松尾神社」の拝殿と本殿が。

その空気、凛として……。

松尾神社は、太古から川棚温泉の守り神となっている青龍と、1585年(天正13年)に京都の松尾神社から勧請した神を相殿(あいどの)として祀った神社で、古くは「青龍権現社」(せいりゅうごんげんしゃ)と呼ばれていました。

境内に飾られた絵「36歌仙」は、百人一首のように歌人の姿を色鮮やかに描いたもので、有名な小野小町や紀貫之(きのつらゆき)の絵もあり、見応え十分です。

1585年(天正13年)といえば、羽柴秀吉が関白に就任した年。

太古のロマンに思いを馳せつつ、祈りを捧げたくなる雰囲気の小さな神社です。

お問合せは、川棚温泉観光協会(083-772-0296)まで。

-

国清山自然公園(こくせいざんしぜんこうえん)

川棚温泉街の奥にある「妙青寺」。

その右側にある脇道に向かい、道沿いの石仏様に見守られながら坂道を上り切ると、松や桜、サツキなどが茂る標高374mの「国清山自然公園」にたどり着きます。

まちなかから離れ、自然の音と香りに包まれた静かな空気に、思わず深呼吸。

この付近の山々は戦前までマツタケの産地で、温泉客のお目当ての一つはマツタケ狩りとマツタケ料理だったとのこと。

川棚温泉街を散策するついでで足を伸ばすのもありですが、坂がやや急なので、革靴だと少し疲れるかもしれません。

お問合せは、川棚温泉観光協会(083-772-0296)まで。

-

妙青寺

1431年(永享3年)、周防国・長門国守護であった大内持盛(もちもり)が、筑前に出陣して戦死した先代の大内盛見(もりはる)の菩提(ぼだい)を弔うため、「国清寺」の寺号で建立したといわれています。

その後、1551年(天文20年)、陶晴賢(すえはるかた)の反旗によって長門市深川の大寧寺で自刃した大内義隆(よしたか)の菩提を弔うため、旧臣であった杉連緒(つらつぐ)が再興して、寺号を「竜福山瑞雲寺」に改めました。

さらに、江戸時代に入ったばかりの1604年(慶長9年)、長府藩主であった毛利秀元(ひでもと)が、髙野に住んでいた実姉の妙青大姉(みょうせいだいし/川棚様)を埋葬するため、伽藍(がらん)の大修理を行い、寺号を「妙青寺」としました。

以来、毛利氏の庇護を受け、藩主立ち寄りの際には本陣とされたといいます。

「妙青寺」は、川棚温泉街の奥にある緩やかな坂を上った先にあり、御成門の横には、流浪の俳人、種田山頭火の句碑「湧いてあふれる中にねてゐる」が建っています。

本堂裏の庭園は、画禅一致の生活を送った禅僧、雪舟(せっしゅう)による築庭とも。

初夏には藤の花が咲き、訪れる人たちの目を楽しませてくれるでしょう。

-

下関市川棚温泉交流センター(川棚の杜)

「下関市川棚温泉交流センター(川棚の杜)」は、著名な建築家で新国立競技場「杜のスタジアム」の設計者でもある隈研吾さんが設計された下関市の公共施設です。

大小様々な三角形で構成されているのが特徴で、平成22年1月に竣工しました。

隈研吾さんは、“川棚温泉の豊かな自然と呼応するような有機的(ORGANIC)な建築になること”を目指して設計されました。

隈研吾さんの文化的精神性と創作的芸術性が込められた建物は、幾何学的であると同時に鍾乳洞や山を彷彿とさせる、独自性・希少性の高い形状として完成し、見る人々に強いインパクトを与え続けています。

また、大交流室は、川棚温泉と厚島(愛称:孤留島、こるとう)を愛した世界的なフランス人ピアニスト、アルフレッド・コルトーにちなんで「コルトーホール」との愛称で親しまれ、小交流室やコルトーの胸像が見守る「杜の広場」(野外)とともに、年間を通じて様々なイベントが開催されています。

さらに、屋内に併設する「下関市烏⼭民俗資料館」では、海外や日本各地の生活道具のコレクションを鑑賞できる企画展が開催されています。

観光や見学でお越しの皆さまによるご利用はもちろんのこと、地域にお住いの皆さまによるご利用もお待ちしています。

観光情報、イベント情報等の発信をはじめ、音楽、講演、研修、マルシェ等生活文化の拠点としてお気軽にご利用ください。

そこは、「川棚の杜」の名に相応しい、穏やかで優しい時間が流れる空間です。

-

とんがりぼうし豊浦(下関市豊浦自然活用総合管理センター)

"ふれあいのユートピア”をキャッチフレーズに、“21世紀における農漁村の進むべき方向を総合的に研究し、開発する場”として、平成2年(1990年)、市町村合併前の旧豊浦町によって、川棚温泉街に建設されました。

現在は、地域の特性を生かした“都市と農漁村の交流の場”、“地域住民の交流の場”として、地元で採れた新鮮な農産物・特産品を販売する「青空市」や、昔ながらの製法を後世に伝える「加工教室」の開催、都市部の方々が土に親しむ場を提供する「レンタル農園」や「田植え・稲刈り体験」の斡旋など、幅広く活動しています。

「青空市」は、毎週土曜日と日曜日、午前8時から午後2時まで開催しています。(年末年始・お盆は、変更となる場合があります。)

安さと新鮮さが好評のため、野菜などが不足気味なのだそう。

農家の方やお近くで野菜を作っている方で、「青空市」に出荷していただける方は、ぜひお問い合わせください。

また、フリーマーケット「とんがりフリマ」は、奇数月の月末日曜日、午前10から午後3時まで開催されています。

どなたでもご参加いただけますので、ぜひお越しください。